“うなぎの日”は江戸時代のマーケティング?土用の丑の秘密に迫る

土用の丑の日ってなに?

うなぎを食べる意味と歴史!

みなさん、「土用の丑の日」と聞いて、真っ先に思い浮かべるのは……そう、うなぎですよね!

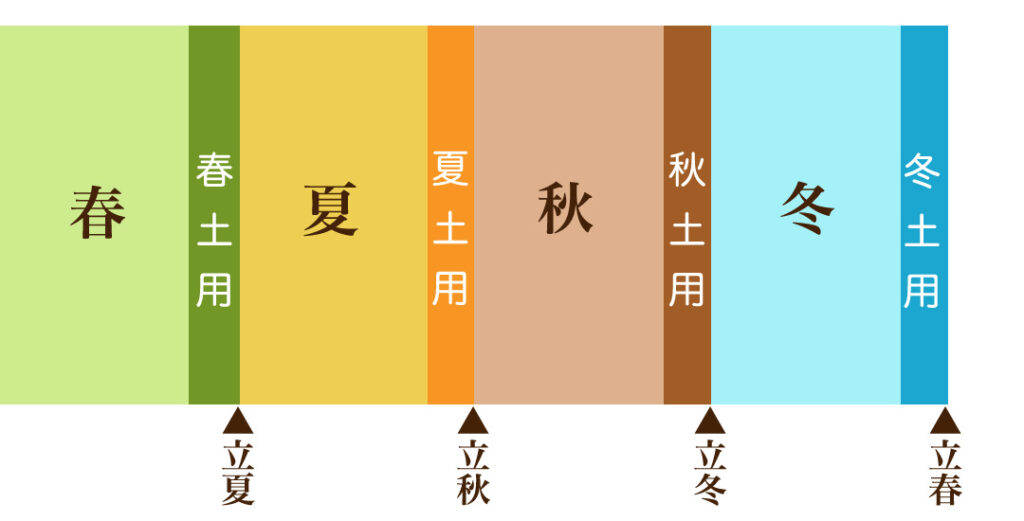

でも実は、「土用」って夏だけじゃなくて、年に4回あるのをご存じでしょうか?

今回は、そんな「土用」や「丑の日」、そして「うなぎを食べる意味」について、わかりやすくご紹介します!

●「土用」ってなに?

「土用(どよう)」とは、中国の陰陽五行説という自然哲学に由来する暦のひとつです。

この説では、自然界のあらゆるものを「木・火・土・金・水」の5つの要素に分け、季節にもそれぞれ対応させています。

- 春 → 木

- 夏 → 火

- 秋 → 金

- 冬 → 水

そして、残った「土」は、季節の変わり目に割り当てられました。

つまり、「土用」は、次の季節への準備期間というわけなんですね。

土用は1年に4回、それぞれの季節の始まり(立春・立夏・立秋・立冬)の前、約18日間(年によって19日間の場合も)設定されています。

●「丑の日」ってどういう意味?

「丑(うし)の日」とは、昔の暦で日にちを「十二支(子・丑・寅…)」で数えていた名残です。

つまり「丑の日」とは、十二支で数えた中の“丑”にあたる日のこと。

土用の期間(約18日間)の中にこの「丑の日」が含まれると、「土用の丑の日」と呼ばれます。

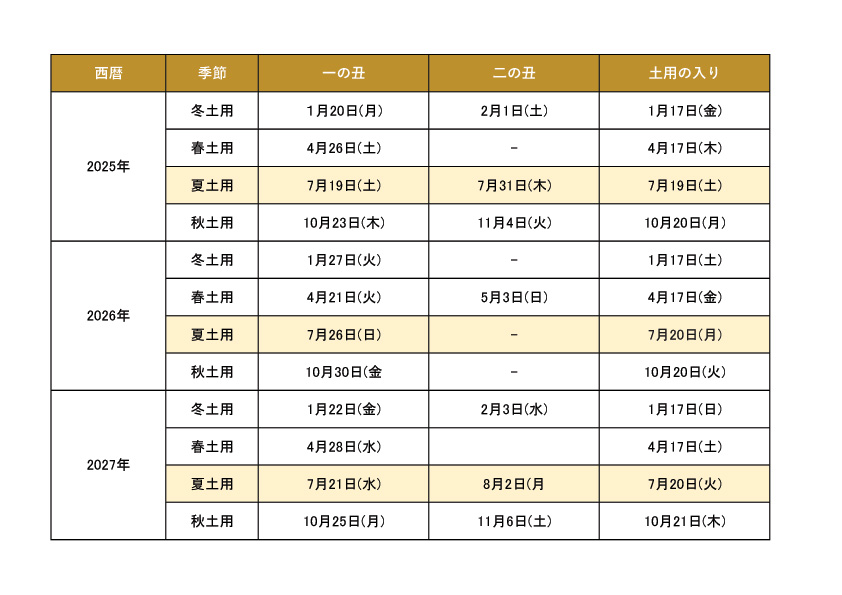

ちなみに、土用の期間に2回「丑の日」がある年もあります。そのときは1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。

●なぜ「土用の丑の日」にうなぎを食べるの?

そもそも「土用の丑の日」には、「う」が付く食べ物や黒いものを食べると、夏バテを防げるとされてきました。

たとえば、

- うなぎ

- うどん

- 瓜(うり)

- 梅干し

- 牛(うし)や馬(うま) などなど…。

もともとは「土用餅(あんこ餅)」「土用しじみ」などが食べられていたそうですが、特にうなぎには栄養価が高く、精が付くというイメージがあり、夏の疲れを癒す食材としてぴったりだったのです。

●うなぎと「土用の丑の日」の関係の始まり

「土用の丑の日にうなぎを食べよう!」という習慣は、実は江戸時代に広まったものなんです。

そのきっかけを作ったとされているのが、あの有名な平賀源内。

夏場にうなぎが売れず困っていたうなぎ屋さんに、「“土用の丑の日はうなぎの日”と書いて貼り紙したら?」とアドバイス。

すると、それを見たお客さんが「なるほど!」とどんどん買いに来るようになり、それが全国に広がったのだとか。

また、狂歌師の**大田南畝(大田蜀山人)**が広めたという説もあります。

どちらが本当かは定かではありませんが、「う」のつく栄養満点のうなぎを夏に食べるという習慣は、こうして庶民の間に根付いていったのですね。

【まとめ】

- 「土用」とは季節の変わり目にあたる期間で、年に4回ある

- 「土用の丑の日」とは、その期間中の「丑の日」のこと

- 夏の土用には「う」のつく食べ物を食べると夏バテ予防になる

- うなぎを食べる習慣は江戸時代から始まったと言われている

夏が近づいてくると、そろそろあの“土用の丑の日”もやってきます。

ぜひ、美味しくて栄養たっぷりなうなぎを食べて、元気に夏を乗り切りましょう!

◆純浜名湖産 うなぎかば焼き 2尾

https://www.selectfood.co.jp/c/unagi/UNKM-K