敬老の日はなぜ9月?由来の3説と喜ばれるギフト特集

敬老の日の由来と3つの説 ― お年寄りを敬う心をつなぐ日

みなさん、こんにちは。

9月の大切な祝日といえば 「敬老の日」 ですね。

今は「9月の第3月曜日」ですが、かつては 9月15日 が敬老の日でした。では、どうしてこの日がお年寄りを敬う日になったのでしょうか?実は、由来にはいくつかの説があるんです。

1. 兵庫県・多可町から始まった「としよりの日」

最も有名なのは、兵庫県多可町(旧・野間谷村)での出来事。

戦後間もない1947年、村長・門脇政夫氏が「お年寄りを大切にし、その知恵を借りて村づくりをしよう」と、9月15日に「敬老会」を開いたのが始まりとされます。農閑期で気候もよいこの日に始まった取り組みが、全国に広まりました。

2. 「養老の滝」と孝子伝説

もうひとつの由来は、岐阜県にある名瀑 「養老の滝」 にまつわる伝説です。

働き者の木こりの青年が、老父のために酒を飲ませたいと願っていたところ、山中の泉から酒が湧き出るのを見つけ、父に喜んでもらったという孝行話です。この話に感動した元正天皇は行幸し、元号を「養老」と改めたほど。

お年寄りを敬う心と孝行の大切さを象徴する伝説ですね。

3. 聖徳太子と「悲田院」

さらに、聖徳太子にまつわる説もあります。

594年頃、四天王寺を建立した際、あわせて「悲田院」という施設を設け、孤児や老人、貧しい人々を保護しました。

この施設の開設日が「9月15日」であったともいわれ、後に敬老の日がこの日に定められた理由のひとつともされています。

お祝いの対象年齢は?

敬老の日にお祝いされる対象年齢には実は厳密な決まりはありません。

ただし一般的には「満65歳以上」を高齢者とみなす 老人福祉法 が一つの目安とされています。

現代の敬老の日

このように、いくつもの説が重なりながら、1966年に「敬老の日」が国民の祝日となりました。2003年からは「ハッピーマンデー制度」により、9月の第3月曜日に移動しましたが、「お年寄りを敬う心」は変わりません。

敬老の日におすすめの贈り物

お祝いには、健康や長寿を願う縁起のよい贈り物が喜ばれます。

たとえば、栄養たっぷりで滋養強壮にぴったりの 浜名湖産うなぎ。

カルシウム豊富で体にやさしい しらす煮干し。

秋の味覚なら、甘くて香り高い マスクメロン や駿河湾の 桜えび もおすすめです。

「ありがとう」の気持ちを込めて、心と体が喜ぶ贈り物を選んでみてはいかがでしょうか?

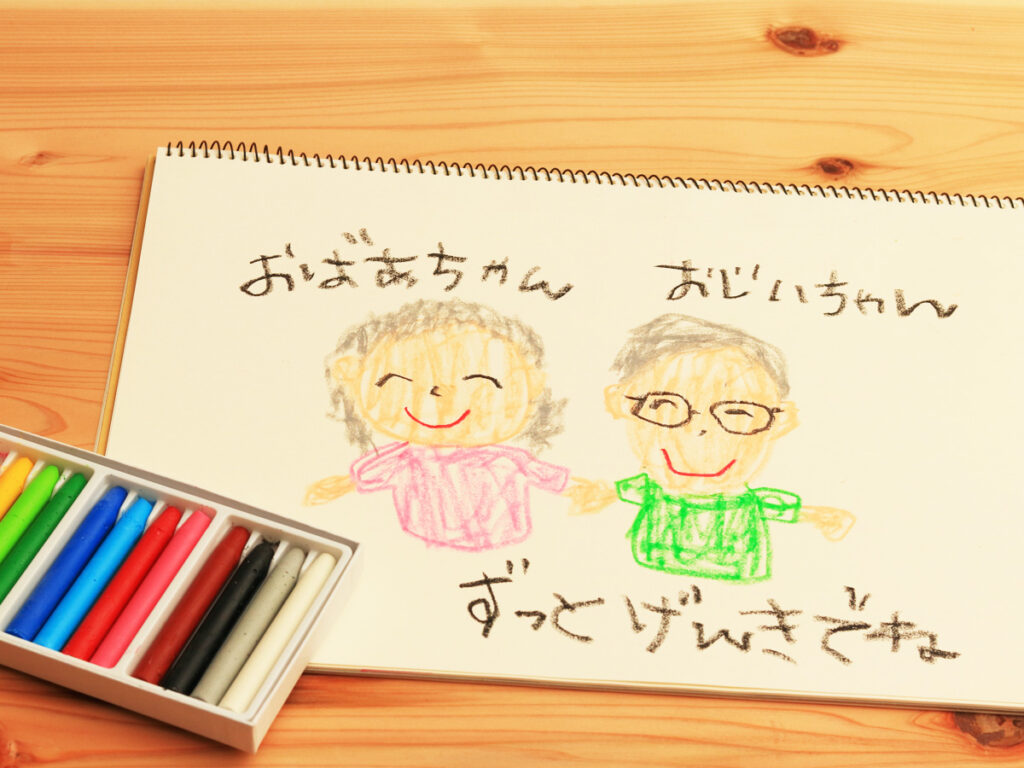

✨敬老の日は、お年寄りの健康と長寿を願い、感謝を伝える大切な日。

今年はご家族や大切な方に、ちょっと特別なごちそうや贈り物でお祝いしてみませんか?